메가슬롯 홈페이지

메가슬롯 공식 홈페이지로 가고 싶다면, 페이지 상단의 배너나 바로가기 버튼을 클릭하세요.

현재 진행되는 이벤트를 살펴보고 싶다면, 홈페이지 상단 왼쪽의 이벤트안내 탭을 클릭하세요.

이외에도 사용자는 실시간으로 잭팟 금액을 확인하고, 입출금을 요청하며, 쿠폰을 발급받고, 자금을 옮길 수 있는 모든 기능을 사용 가능합니다.

사이트의 맨 아래에서 텔레그램과 위쳇으로 문의할 수 있는 고객센터 정보를 제공하고 있으니, 문제 발생 시 이 채널들을 이용해 주세요.

메가슬롯 도메인 게임 목록

40개 이상의 슬롯 게임 제공업체들이 메가슬롯 공식 웹사이트 하단에 목록화되어 있으며, 이들은 모두 정식 계약을 통해 제공되는 정품 업체들입니다.

- 아이언독

- 이그드라실

- 핵소게이밍

- CQ9

- NETENT

- 드래곤소프트

- CQ9

- 와즈단

- 푸쉬게이밍

- 게임플레이

- 모빌랏

- 리얼타임게이밍

- 후가소

- 판타즈마

- 릴렉스

- 스프리트락

- 우후게임즈

- CQ9

- 프라그마틱

- 에보플레이

- 아리스토클랏

- 스프리트락

- 키론

- 플레이펄

- 1X2게이밍

- 스프리트락

- 플레이앤고

- 썬더킥

- 핵소게이밍

- 스피어헤드

- 빅타임게이밍

- 빅타임게이밍

- 에보플레이

- 플레이선

- 노리밋시티

- 노리밋시티

메가슬롯 먹튀 이벤트

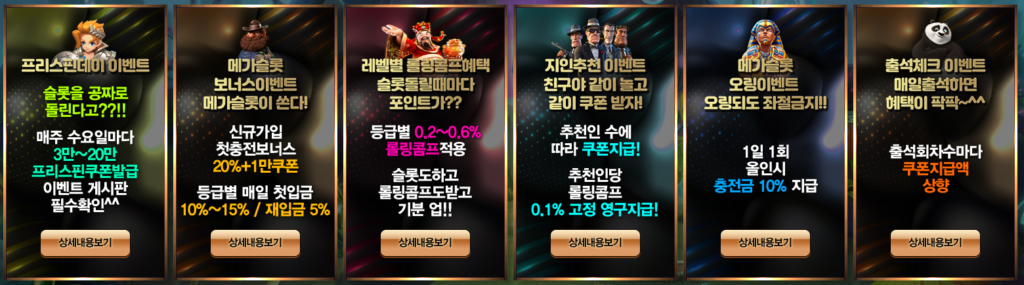

프리스핀데이 이벤트

매주 수요일마다 메가 프리스핀 데이 이벤트가 실시됩니다

- 매주 수요일 활동내역별 프리스핀데이 쿠폰지급(해당 주 월요일, 화요일 활동내역)

- 고객센터 채팅창으로 이벤트 신청 후 이용할 게임 확인 / 본사에서 정한 슬롯게임만 이용 가능

- 프리스핀 쿠폰은 수요일 하루만 사용 가능

- 최대 출금 3배, 롤링 3배

- 프리스핀 쿠폰은 절대 입금액과 동시에 사용 금지, 사용 시 전액 몰수 처리

메가슬롯 신규가입 이벤트

신규로 메가슬롯에 가입하면, 아래와 같이 첫 충전 보너스를 받을 수 있습니다.

신규가입 첫충전 보너스 20% + 1만 쿠폰(최대 100만)

가입 후 1회 입금 20%, 2회 10%, 3회 5% 보너스 지급

매일 첫입금 보너스 10%(최대 100만)

매일 재입금 보너스 5%(최대 100만)

레벨별 롤링콤프

등급 / 롤링콤프 / 조건 / 첫충보너스

- 레드 / 0.1% / 가입시 적용 / 신규첫충 20% 이후 10%

- 실버 / 0.1% / 누적충전 1천만원 이상 / 첫충 10%

- 골드 / 0.2% / 누적충전 1억원 이상 / 첫충 10%

- 플래티눔 / 0.25% / 누적충전 4억원 이상 / 첫충 10%

- 에메랄드 / 0.3% / 누적충전 8억원 이상 / 첫충 11%

- 루비 / 0.4% / 누적충전 15억원 이상 / 첫충 12%

- VIP / 0.5% / 누적충전 25억원 이상 / 첫충 15%

- VVIP / 0.6% / 누적충전 60억원 이상 / 첫충 15%

첫충 보너스 최대 100만

콤프 사용은 매주 일요일, 만 원 이상부터 천 원 단위로 가능합니다.

메가슬롯 지인추천 이벤트

추천인 수에 따라 아래와 같이 쿠폰 지급

- 추천인 3명 – 6만원 쿠폰

- 추천인 5명 – 10만원 쿠폰

- 추천인 10명 – 20만원 쿠폰

최소 3회 입금과 50만 원 이상의 누적 입금액 조건을 만족시킬 경우 추천인 한 명으로 인정됩니다

추천인당 0.1% 배팅롤링콤프 영구 적용!

[주의사항]

- 매주 수요일 마다 1:1 문의로 추천인 쿠폰 요청시 발급

- 동일한 IP 주소나 여러 계정 사용이 적발되면, 그 자금은 몰수 대상이 됩니다

- 쿠폰만 사용 시 롤링 300%, 최대출금 3배까지 지급

- 이벤트 및 보너스 악용 회원은 게임 이용 제재

- 이벤트 기간 동안 이벤트 내용은 변경될 수 있습니다.

텔레그램 공식채널 이벤트

메가슬롯 공식 채널 참여 시 모든 회원에게 2만 원 쿠폰을 제공해 드립니다!

빠른 정보와 공지를 받아보고 싶으시다면 공식 채널 참여를 고려해 보시길 바랍니다.

[이벤트 참여 방법]

- 고객센터를 통해 공식채널 링크 문의

- 공식채널 입장 후 고객센터로 스크린샷 첨부

- 채널 이벤트 2만 쿠폰 확인

메가슬롯 : 모두의슬롯

온라인 슬롯 게임의 세계로 떠나 스릴 넘치는 여정을 시작할 준비가 되셨나요? 메가슬롯은 거대한 보상을 약속하며 여러분을 기다립니다! 고품질 그래픽, 혁신적인 기능, 그리고 흥미진진한 게임 경험을 즐겨보세요.

다양한 주제와 흥미로운 보너스 라운드로 모든 스핀은 기대와 잠재적인 부를 가득 담고 있습니다. 클래식한 과일 슬롯을 선호하든, 현대적인 비디오 슬롯을 즐기든, 누구나를 위한 무언가가 있습니다. 이미 이 흥미로운 경험을 한 전 세계의 다른 플레이어들과 함께하세요. 대담한 사람들에게 유리한 아드레날린으로 넘치는 세계를 경험하세요.

메가슬롯을 플레이하는 것은 현재의 큰 보상을 얻을 수 있는 흥미로운 기회를 제공하는 아주 즐거운 경험입니다. 먼저 원하는 기기에서 손쉽게 게임을 시작하세요. 목표는 릴 전체에서 일치하는 기호를 사용하여 승리 조합을 만드는 것입니다. 이를 위해 게임의 작동 방식을 이해해야 할 것입니다. 일반적으로 다섯 개의 릴과 여러 개의 페이라인 또는 승리 방법으로 구성됩니다.

메가슬롯 조작 | 슬롯 가입쿠폰, 지금 당신의 것으로 얻으세요!

릴을 돌리기 전에 베팅 크기를 기호에 따라 조절합니다. 그런 다음 스핀 버튼을 누르고 기호가 무작위로 나타나는 것을 주시합니다. 와일드나 산점과 같은 특별한 기호를 주의하고, 자유 스핀이나 미니 게임과 같은 흥미로운 보너스 기능을 활성화할 수 있습니다. 몇몇 메가슬롯은 무작위로 또는 특정 기호 조합으로 얻을 수 있는 점진적인 잭팟을 제공합니다.

메가슬롯의 세계에서 플레이어들은 릴이 돌아가는 흥미와 함께 엄청난 보상을 얻을 수 있는 기회로 인생을 현실로 바꿀 수 있습니다. 캐시 잭팟부터 이국적인 여행지에서의 풍부한 휴가까지 플레이어들을 위한 다양한 수익성 있는 보상을 제공합니다.

신입자든 베테랑 플레이어든 항상 놀라운 것이 있습니다. 하지만 그것은 단지 큰 승리에 관한 것이 아닙니다 – 그것은 모든 플레이어가 보상을 받을 수 있는 기회를 보장합니다. 다양한 보너스 기능과 게임 플레이에 포함된 미니 게임으로, 더 작은 승리도 합쳐지고 아주 신나는 경험을 만들 수 있습니다. 그러므로, 다른 어떤 것들과 같은 모험을 준비하세요.

투데이슬롯

게임의 유연한 조작은 플레이어가 활동 속으로 깊숙이 빠져들게 하는 매력적인 경험을 제공합니다. 아름다운 비주얼과 매력적인 애니메이션은 모든 움직임에 생명력을 더해 게임 플레이의 전체적인 질을 높여줍니다. 또한, 다양한 흥미로운 보너스와 프리 스핀을 제공하여 큰 승리의 기회를 증가시킵니다.

메가슬롯 내의 특별 기능 및 보너스 라운드는 플레이어들에게 승리 가능성을 높이면서도 흥미로운 게임 경험을 제공합니다. 와일드 기호는 다른 기호를 대체할 수 있는 뚜렷한 로고로 게임에서 주목받으며, 이는 승리 조합을 만드는 데 큰 도움이 됩니다. 게임의 다이나믹을 증가시키는 스캐터 기호는 보너스 라운드를 활성화하는 역할을 합니다.

프리 스핀 기능은 메가슬롯 게임에서 승리 가능성을 높여주는 매혹적인 추가 기능으로, 세 개 이상의 스캐터 기호를 맞추면 받게 되는 무료 스핀 동안 모든 승리가 배가 됩니다. 이는 플레이어에게 추가 비용 없이 큰 이득을 가져다주는 기회로, 보너스 라운드에 포함된 독특한 미니 게임은 성공을 위해 더 깊은 전략과 기술을 요구합니다.

메가슬롯 후기 FAQ 자주 묻는 질문

메가슬롯에서 다른 카지노나 스포츠 베팅도 지원하나요?

아니오, 메가슬롯은 슬롯 게임에 집중된 사이트로, 오직 정품 게임만을 다루고 있습니다. 이는 슬롯 게임의 품질과 양에서 최상의 퀄리티를 제공합니다.

메가슬롯 궁금한 점이나 문제가 생겼을 때 어디에 문의하면 되나요?

공식 사이트 하단의 고객센터 계정을 통해 언제든지 문의하시면, 24시간 내내 신속히 대응해 드립니다. 텔레그램 공식 채널의 가입 이벤트에도 참여하셔서 혜택을 즐기세요.